Die Orgel der Kirche

Gemeinde Lichterfelde Kauf einer Orgel für die Kirche in Lichterfelde am 30.8.1827 vom Orgelbauer Turley aus Treuenbrietzen zum Preise von 429 Taler.

Im Bericht zur

Lichterfelder Schule nennt Rudolf Schmidt eine „Orgel, welche

erst im Jahre 1837 angeschaft wurde“ an anderer Stelle wird

berichtet:

„Anno 1726 ist der Anfang gemacht worden, die Kirche  in Lichterfelde zu

verändern und zu reparieren. Nämlich

Baron Geuder hat das Dach

egalisieren und gleichmachen lassen, da es

zuvor

wegen eines Angebäudes einen

Absatz hatte, dieses Mauerwerk erhöhen, das zur

Vergleichung kommen können, den inwendigen Zwiegbogen (Schwibbogen)

in Lichterfelde zu

verändern und zu reparieren. Nämlich

Baron Geuder hat das Dach

egalisieren und gleichmachen lassen, da es

zuvor

wegen eines Angebäudes einen

Absatz hatte, dieses Mauerwerk erhöhen, das zur

Vergleichung kommen können, den inwendigen Zwiegbogen (Schwibbogen)

niederreissen die Fensterlöcher

einschlagen und vergrößern, Chöre

und Stühle ganz neu

aufbauen, eine neue Kanzel aufrichten, ein kleines Orgelwerk einrichten, das herrschaftliche Gewölbe (Groebengruft)

vergrößern, in der Kirche alles

teils mit

Öl-, teils mit Wasserfarbe weiss

und gelb anstreichen, manches

auch vergülden lassen, welche Reparatur an 600 Tlr. sich

beläuft.“

Die Schule :- Orgelspielgeld, ( was sicher aussagt das der Lehrer im Ort die Orgel spielte- Rudolf Schmidt 1924)

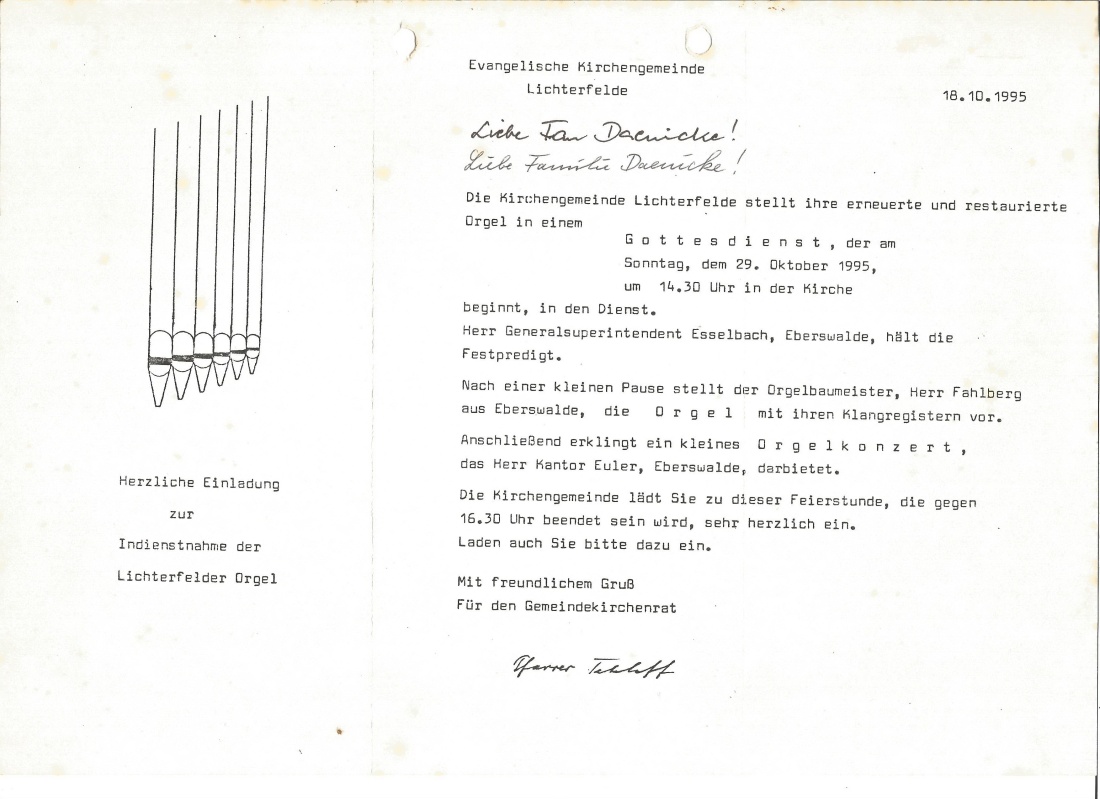

29.10.95 Konzept für ein Handblatt

Erinnerung an die Einweihung der … Orgel in Lichterfelde

Am 29.10. 1995 ist das für alle

an diesem Orgelbau fast unglaubliche wahr geworden, endlich erklang die

alte Orgel mit neuen Pfeifen in altem Glanz in der wunderschön

restaurierten Kirche von Lichterfelde. Zur Feierstunde hielt Herr Generalsuperintendent Esselbach aus Eberswalde die Festpredigt.

Von den ersten Gesprächen zur

Restauration gingen 23 Jahre in’s Land bis die Gäste von nah

und fern diese kleine Feierstunde begehen konnten zu der die

Kirchengemeinde einlud. So wird die Orgel auch im 270. Jahr ihrer

Existenz ihrer Bestimmung nach zur Freude der Besucher gespielt werden

können. Die Orgel wurde 1972 von der Firma Fahlberg gereinigt und

gegen Wurmfraß imprägniert. Bei diesen Arbeiten stellten die

Restaurateure fest, daß besonders das Pfeifenwerk in sehr

schlechtem Zustand und mit der Mechanik kein fehlerfreies Spielen mehr

möglich war. Herr Ulrich Fahlberg unterbreitete 1975 den

Vorschlag, die Orgel für 10.000,00 DM mit einem neuen Pfeifenwerk

zu versehen und die Mechanik zu reparieren. In dieser Zeit fanden

Überlegungen zur Instandsetzung der Kirche statt.

Eine Neugestaltung der Empore war im Gespräch und es wurde in

diesem Zusammenhang 1976 über den Neubau einer Orgel mit einer

Prospektgestaltung in der Emporenbrüstung nachgedacht.

Erste Beihilfe für den Neubau dieser Orgel erhielt die Kirchengemeinde

1977. Die Eberswalder Orgelbauer erreichten nach dieser Zeit vom

Gemeindekirchenrat immer wieder verschiedene Schreiben mit

Terminvorstellungen für den Neubau der Orgel. 1976 die erste,

weitere 1986,1988, 1991 und 1994. Grund der Verzögerungen waren

stets die nicht abgeschlossenen Instandhaltungsarbeiten an der Kirche.

Seit dem Jahr 1981 verstummte das Instrument endgültig. Es kam

inzwischen ein neues Bewußtsein auf, nicht mehr alles Alte

abzureißen und zu verheizen. Das Orgelgehäuse von 1870 ?

sollte als ein Denkmal seiner Zeit stehen bleiben. Das veranlaßte

die Orgelbauer, die Orgel unter diesem Gesichtspunkt erneut zu

untersuchen. Das Ergebnis konnte an diesem Tag gesehen und gehört

werden. Um die Orgel wieder Jahrzehnte gut spielen zu lassen wurden

1200 Stunden zum konstruieren, entwickeln und auszuführen der

Arbeiten gebraucht. 65.000,-DM mußten für den Umbau

aufgebracht werden.

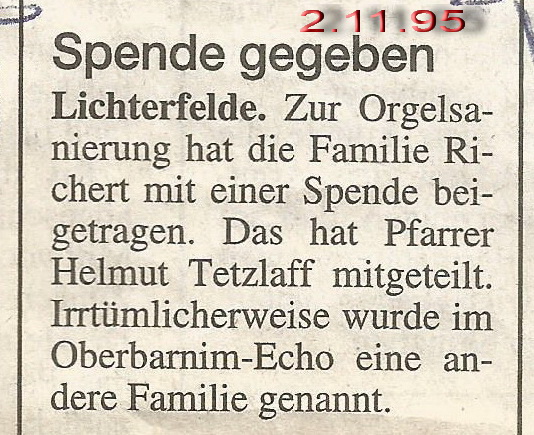

(Größere Spenden und

Mittel kamen von …. Autohaus Richard, ,

Denkmalschutz,.?).. Restauriert wurden das Gehäuse, die

Manualwindlade, der Spieltisch, die Mechanik für das Manual, das

Pedalregister und der Subbaß 16′. Die gesamte

Pedalanlage, die Windanlage und das Pfeifenwerk im Manual wurden

für diese Orgel neu gebaut. In dem Instrument können 459

Pfeifen zum Klingen gebracht werden, dazu gehören 135 Holzpfeifen

und 324 Metallpfeifen, welche aus einer Zinn-Blei-Legierung bestehen

und seit 1984 für den Einbau bereit lagen. Auch diese kleine Orgel

kann mit Händen und Füßen gespielt werden. Mit den

Füßen werden die tiefen Töne, der Baß, gespielt,

der aus Holzpfeifen besteht und als großes C eine maximale

Länge von 2,50 Meter hat.

Im Register der Quinte 1

1/3′ steht die kleinste Pfeife mit einer Länge

von wenigen Millimetern, die eine Frequenz von ca. 20.000 Herz abgeben

kann. Hans Dieter Höing wird als neuer Organist in der

Lichterfelder Kirche zukünftig das Instrument zum Klingen bringen.

Vor der Erneuerung war Frau Frölich die Organistin im Ort.

Gespielt wurden an diesem Tag das

Präludium in D-Dur von Johann Kaspar Ferdinand Fischer, eine

Choralbearbeitung von Johann Gottfried Walter (über „Jesu

meine Freude), aus der Barockzeit ein Präludium aus Frankreich,

Präludium und Fuge von Simon , Tokkata von Friedrich Michaelsen

„Lobe den Herrn“, Konzert in D-dur für Orgel und

Trompete von Philpp Telemann, Ulrike Fahlberg spielte das

Blasinstrument. Es spielten Herr Höing, Kantor Euler,

http://www.kirche-lichterfelde.de/

Mit freundlicher Genehmigung der Märkischen Oderzeitung

Literaturhinweise: 1 2 3

zurück

Lichterfelde im Amt Barnim-Nord

02.11.1994

Der Ort Lichterfelde (alte Version)

In

landschaftlich reizvoller Lage zwischen den Kuppen der "südlichen Uckermark" und

dem Eberswalder Urstromtal liegt der Ort Lichterfelde in einem durch die Eiszeit

entstandenem Bodenrelief.

Am

Rande der Schorfheide, für Zeiten der feudalen und großherrschaftlichen

Hofjagden bekannt, grenzt der Ort am größten zusammenhängenden Waldgebiet der

Mark Brandenburg. Die Gemarkung Lichterfelde wird durch den Buckowsee im Westen,

den Britzer See im Osten, dem Werbellinsee im Norden und dem Hohenzollernkanal

im Süden flankiert. Von der oberen Ortslage hat man eine weite Sicht in das

Urstromtal. Neben diesen natürlichen Kostbarkeiten hat Lichterfelde seine

eigenen natürlichen Schönheiten. Dieser Erkenntnis und Anregungen von außen

folgend münden Bemühungen ansässiger umweltbewußter Bürger in der

Unterschutzstellung der Buckowseerinne zum Naturschutzgebiet als einen

Bestandteil des Biosphärenreservates, des zweitgrößten deutschen

Naturreservoirs. Dieses eiszeitlich entstandene Jungmoränengebiet mit

großflächig aufgeschütteten Schmelzwasserablagerungen bildet ein Bodenmosaik mit

zahlreichen Dünenfeldern und Sandern als Bindeglieder einer welligen

Grundmoränenplatte mit abwechslungsreicher Struktur auf kurzer Strecke. Der

Naturgenießer findet wenig zersiedelte Landschaftsabschnitte mit größeren

Grünarealen und Ackerland, die mit sumpfigen, orchideenbestandenen Feuchtwiesen,

Söllen, Teichen, Seen und umfangreichen Röhrichtbeständen ausgestattet sind.

Wegen der Klimatischen Besonderheit des Urstromtals finden wir hier die

westliche Verbreitungsgrenze einiger sonst in Deutschland nicht heimischen

Vogelarten. Kostbarkeiten wie der Schlagschwirl, die Beutelmeise, der

Rothalstaucher, und der Wiedehopf haben sich bis in unsere Tage hier einen

Brutplatz erhalten. Zur entsprechenden Jahreszeit ist das Trompeten des Kranichs

zu hören und vorsichtigen Beobachtern gelingt der Sichtkontakt zu den

majestätischen Tieren. Als Durchzugsgebiet für nordische Arten angenommen finden

wir auch im angrenzenden Areal beachtliche Schwärme von Kranichen, Singschwänen

und Wildgänsen auf den Rastplätzen sowie einige andere Wintergäste. Fischadler

und der mit zweieinhalbe Meter weiten Schwingen schwebende Seeadler jagen in dem

wasserreichen Gebiet nach Beute. Zum Wandern, Radfahren, Reiten und für

Kremserfahrten lädt eine reizvolle Strecke am Moospfuhl und am Buckowsee entlang

in die Schorfheide zu den Nachbarorten unserer Amtgemeinden ein.

Wir

wissen heute, daß die Entstehung der Ansiedlung aus der sich später Lichterfelde

entwickelte, wesentlich älter als das Gutsschloß ist, das in den Jahren um 1565

erbaut wurde. Lichterfelde ist ein deutsches Dorf, das in der frühen

Kolonisationszeit entstanden ist und wahrscheinlich von Kolonen aus den

Niederlanden (Flamland) angelegt wurde. Die geschichtliche Überlieferung beginnt

für Lichterfelde mit dem Jahre 1277 in einer Choriner Schenkungsurkunde, die dem

Kloster das Dorf Britz mit seinem ganzen Areal zuspricht,

Lichterfelde, ein Kreutzangerdorf mit Gut, war in der jüngeren Vergangenheit von

Bauern, Gutarbeitern und Tagelöhnern besiedelt, die zu den üblichen Hof- und

Ackerdiensten verpflichtet wurden. Nach 1691 fanden sich reformierte Ackerbauern

und Handwerker aus Mittel-, Süddeutschland und der Schweiz ein. Kleine Gewerbe,

wie Müller, Bäcker, Fleischer, Fischer, Gärtner, Sattler, Schneider, Schuster,

Friseure, Maler, Tischler, Maurer, Schlosser, Schmied, Fuhrleute und Geschäfte

für Lebensmittel auch für Textilien lassen sich heute noch in den

Familiengeschichten lange zurückverfolgen. Von ur- und frühgeschichtlicher

Besiedlung in der Lichterfelder Vergangenheit berichten Belege im Eberswalder

Heimatmuseum. Schriften verweisen auf das "Heilige Land" mit dem

"Wunderberg", dessen Flächen für prähistorische Funde bekannt sind. Ursprünglich

wurde im Ort auch der Weinanbau betrieben. Die Weinkeller sind heute noch

erhalten. Auf Ihnen steht das Haus in der Oderberger Straße 5. Ein strenger

Winter im Jahre 1740 vernichtete die Weinstöcke. Von der Bedeutung Lichterfeldes

als Durchgangsort im Mittelalter zeugt es, daß bereits 1375 nicht weniger als 4

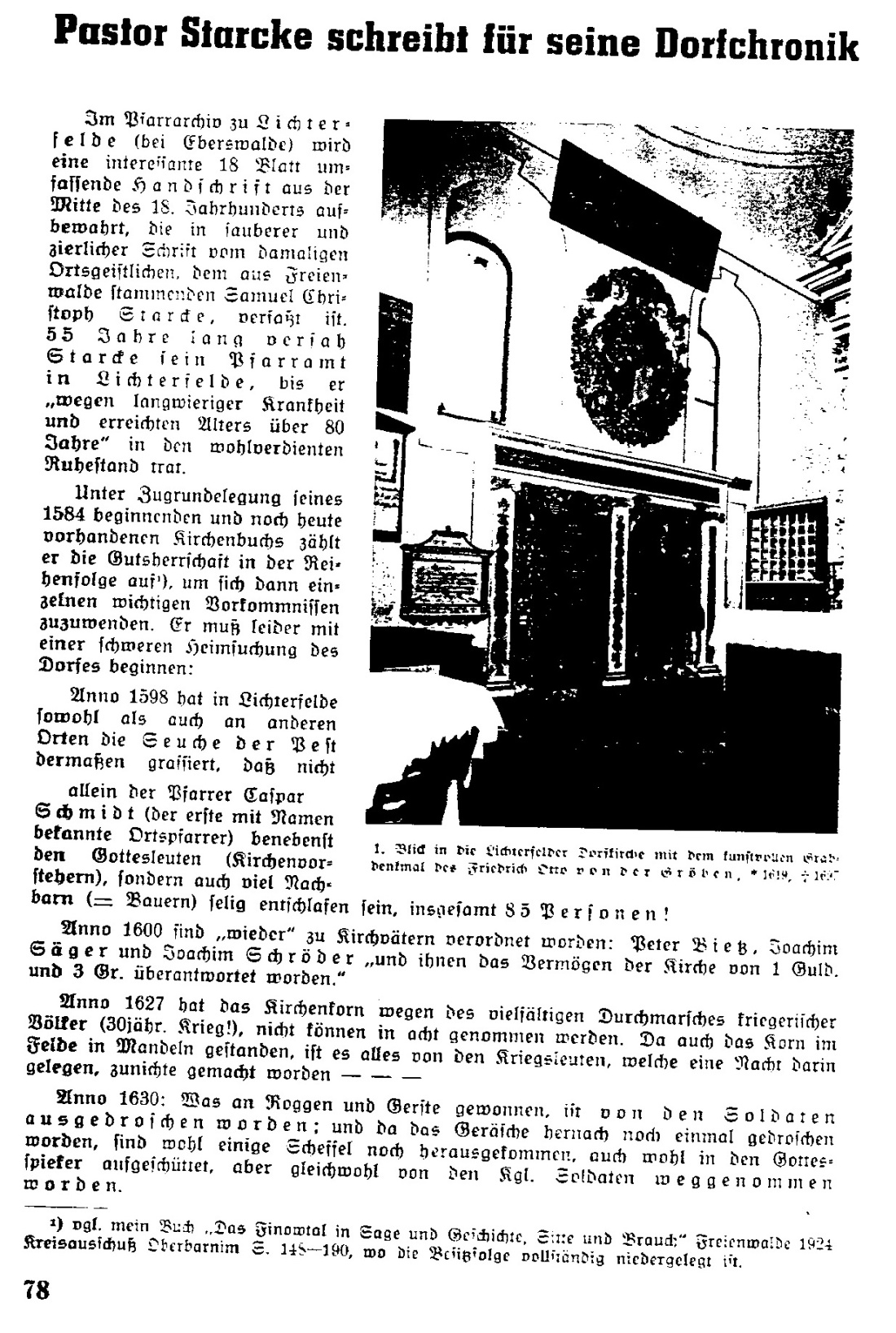

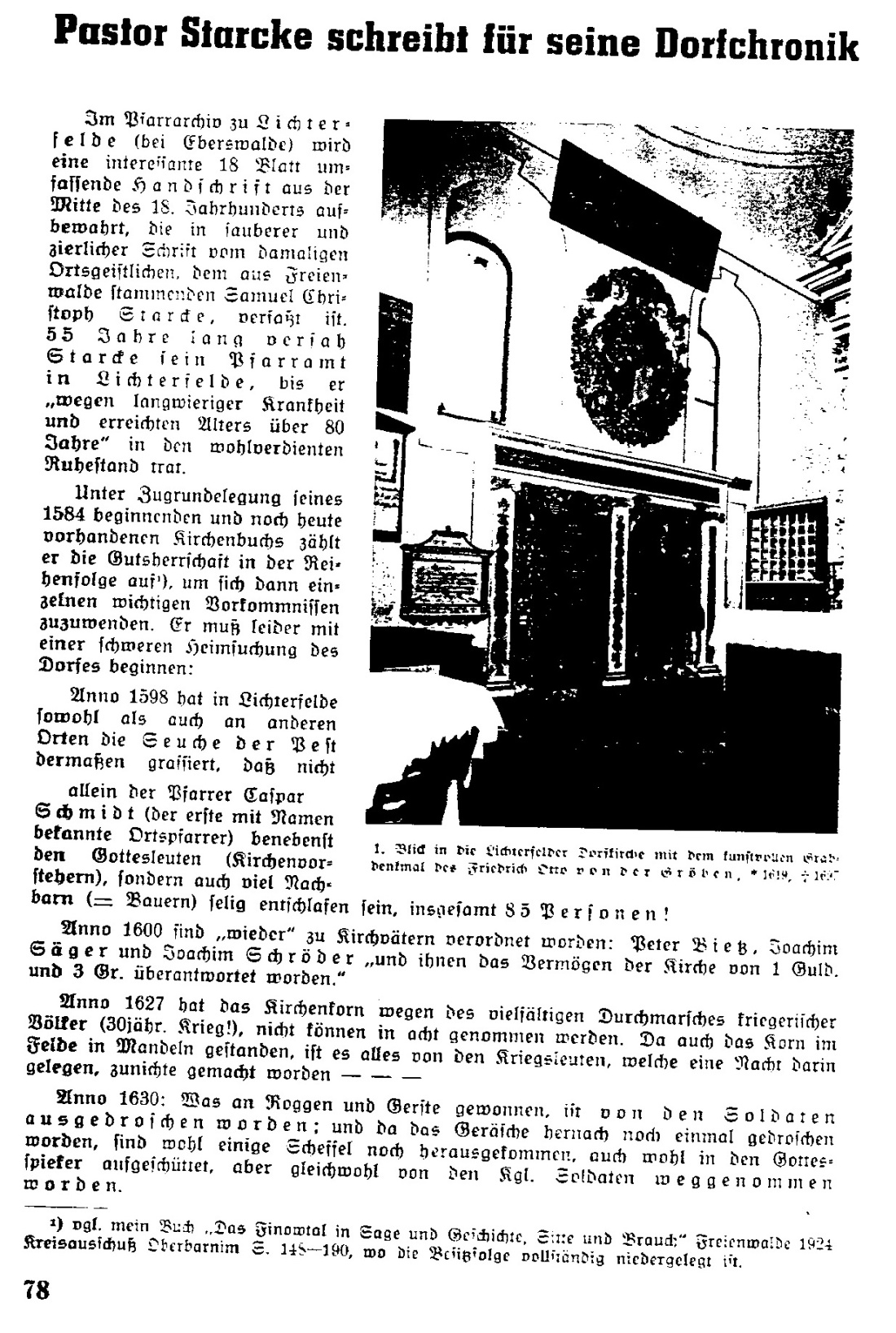

Krüge im Dorfe waren. Zu den ältesten Gebäuden zählen Teile des Feldsteinbaus

der Lichterfelder Kirche. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts

wahrscheinlich von Choriner Zisterzienser Mönchen als kleines Kirchlein erbaut,

wurde es von den Gutsbesitzern zu dem Bauwerk verändert, das jetzt unter

Denkmalschutz steht. Es besteht heute aus einem rechteckigen Schiff und einem

eingezogenen, gerade geschlossenen Chor. Der massige, quadratische Feldsteinturm

geht auf das späte Mittelalter zurück. Sein verbrettertertes Glockengeschoß ist

durch ein Pyramidendach abgeschlossen, die Wetterfahne trägt die Jahreszahl

1716. Im Kircheninnern verewigten sich die adligen Familien von Sparr und von

Gröben. Anno 1726 ist von Baron Geuder neben vielen Veränderungen auch ein

kleines Orgelwerk errichtet worden. Nach jahrzehntelangem Zerfall konnte die

Kirche in mühevoller Arbeit jetzt wieder hergerichtet werden, doch die Orgel

harrt noch auf ihre geplante Restaurierung. Den Dorfkern bildet ein Ensemble aus

der Kirche mit den dazugehörigen Gemeindehäusern,

dem Schloß mit seinen

Gutgebäuden und dem Schloßpark, dem heutigen Ordnungsamt, der Schmiede, der

Gaststätte "Zur Linde"

und dem Eckhaus in dem sich die Volksbank befindet. Auf dem Schornstein der

ehemaligen Gutbrennerei bezieht alljährlich der Weißstorch seinen inzwischen

massiven Horst. Nach dem Wunsch der Einwohner sollte der Komplex in seiner

ursprünglichen Form hergerichtet werden, wie es mit dem Ordnungsamt und der

Kirche gelungen ist.

Mit

zunehmender Industrialisierung im Finowtal fanden viele Einwohner ihre Arbeit in

der Umgebung von Lichterfelde, so daß der Ort heute aus seinen Teilen

Blütenberg, Buckow, Karlshöhe, Margaretenhof und dem Ausbau Feld-Torge

bestehend, einen begehrten Wohnstandort im Urstromtal Eberswalde darstellt. Mit

dem ökologischen Landbau und einer extensiven Weidewirtschaft versuchen

Landwirtschaftsbetriebe ein festes Standbein in der Marktwirtschaft zu erlangen.

Eine Bildungseinrichtung betreibt in Buckow die Betreuung und Berufsausbildung

von zu fördernden Jugendlichen. Im Ortsteil Blütenberg befindet sich das

evangelische Sozial- und Fürsorgeheim Lobetal mit einer Kapazität von 73

Pflegeplätzen. Von einem mit der Stadt Eberswalde verbundenen Gewerbepark

erhoffen sich die Bürger weitere Arbeitsplätze. Nicht unerheblich wird die

Lichterfelder Entwicklung in der Zukunft von der Bereitstellung von Unterkünften

für den Durchreisenden und Erholungssuchenden der Schorfheide bestimmt sein. Die

drei großen Wasserflächen Werbellinsee, Grimnitzsee und Parsteinsee sind

anziehende Ausflugsziele in der näheren Umgebung. Auch der Oder-Havel-Kanal als

technisches Denkmal deutscher Ingenieurbaukunst hat seine eigenen Reize. Auf ihm

sind Transportschiffe "Ausflugsdampfer" und Sportboote zu beobachten. Weitere

nahe gelegene Anziehungspunkte sind das Kloster Chorin mit seinen alljährlichen

Konzerten, das monumentale Schiffshebewerk und das älteste deutsche

Naturschutzgebiet mit dem Namen Plagefenn.

Einiges aus der Geschichte:

In

den Anfängen der Entstehung wurde der markgräfliche Besitz in Lichterfelde zu

einem Wirtschaftshof ausgebaut, der den Landesherrn bei ihren Jagdreisen nach

der Werbellinheide auch gelegentlich als Aufenthaltsort diente. Der erwähnte 8

Hufen umfassende landesherrliche Hof war 1334 im Besitze der gestrengen Männer

Michaelis und Heinrich von Then (von Cheyn). Da sie ohne Hinterlassung

erbfähiger Nachkommen starben, wurde das Gut lehnsweise dem Ritter Gebolf von

Mersinghoven überlassen. Wie lange der Ritterhof im Besitze der Familie

Mersinghoven war, ist unbekannt. Er scheint an die Familie von Plötze gekommen

zu sein, denn diese befand sich noch 1365 im Besitze des Gerichts in

Lichterfelde. Das Landbuch von 1375 nennt bereits die Familie VON SPARR als

Besitzerin. Bis 1614 blieb Lichterfelde im Besitze der Sparrs. Sparr, in seinen

Vermögensverhältnissen sehr zurückgekommen, trat 1614 das Gut für 33700 Tlr. an

seinen Schwager Oberhauptmann zu Spandau und Besitzer von Glienicke Hans George

von Ribbeck ab, der die Herrschaft in Lichterfelde aber schon nach wenigen

Monaten an Otto von der Groeben abtrat - und zwar "das ganze zu 37000 Tlr." Da

Groeben ohne männliche Erben starb, wurde das Gut zunächst von Arrendatoren

verwaltet und zwar seit 1720 von Joachim Wetzel, seit 1729 von Amtmann Johann

Boettcher. Groebens Tochter Sophia brachte nun das Gut ihrem Gemahl zu, dem

Geheimrat Hofmarschall und Kanzler Johann Georg Reichsfreiherr Geuder von

Rabensteiner der von 1733 ab Gut Lichterfelde in eigene Bewirtschaftung

übernahm, nachdem er es für 50000 Taler angenommen hatte. Die Einrichtung der

Administratoren behielt er jedoch bei und so treffen wir denn seit 1740 den

Amtmann Joh. Kienitz und seit 1753 den Amtmann Joh. Christ. Strikker. Nach dem

Tode ihres Gemahls konnte Frau von Geuder das Gut nicht mehr halten und

verkaufte es daher 1760 an den Bankier David von Splitgerber jun. für 87000 Rtlr.

und 275 Rtlr. Schlüsselgeld wozu noch die Bezahlung der Möbel kam, so daß die

ganze Kaufsumme 93000 Tlr. betrug. Am 2. Juli hielt der "Jägermeister des

Prinzen Ferdinand von Preußen" mit seinem Gefolge und ganzen Bagage seinen

Einzug. Er zog sich ganz nach Lichterfelde zurück, nachdem er 1795 seinen Anteil

an dem Bankhause der Gebrüder Schickler in Berlin entsagt hatte. Splitgerber war

ein passionierter Jäger. Er begann Lichterfelde auszubauen, wollte insbesondere

die alte Orangerie gegenüber dem Schloß zu einem zweiten Park von Sanssouci

herrichten. Es war ihm jedoch nicht vergönnt, diesen Plan durchzuführen, da ihm

plötzlich die Mittel ausgingen. Die "Reste des Planes" Sandsteintische und

Figuren, sind noch am Ufer des Buckowsees zu sehen, wohin sie der folgende

Besitzer, Amtmann Johann Gottlieb Liezmann, bringen ließ. Dieser hatte

Lichterfelde am 24. Juni 1817 käuflich übernommen. Aber auch ihm war es nicht

möglich das Gut zu halten, so daß das Kammergericht einen Sequester in der

Person des Amtmanns Simon bestellte. Im Verkaufstermin erwarb es für 113000 Tlr.

der Oberamtmann zu Gramzow A. KARBE, dem es am 10.5.1839 übergeben wurde und in

dessen Familie es bis 1893 verblieb. Dann übernahm es J. Lenz, der es 1912 an

von Oldenburg - Januschau käuflich abtrat.

Verfasser: B.Daenicke

Quellen: "Um Eberswalde, Chorin und den Werbellin-See", Akademie-Verlag Berlin,

1981

Festschrift "700 Jahre Lichterfelde", 1977, Autorenkollektiv

"Das Finowtal in Sage und Geschichte, Sitte und Brauch" , ca.1924,

Rudolf Schmidt

zurück

in Lichterfelde zu

verändern und zu reparieren. Nämlich

Baron Geuder hat das Dach

egalisieren und gleichmachen lassen, da es

zuvor

wegen eines Angebäudes einen

Absatz hatte, dieses Mauerwerk erhöhen, das zur

Vergleichung kommen können, den inwendigen Zwiegbogen (Schwibbogen)

in Lichterfelde zu

verändern und zu reparieren. Nämlich

Baron Geuder hat das Dach

egalisieren und gleichmachen lassen, da es

zuvor

wegen eines Angebäudes einen

Absatz hatte, dieses Mauerwerk erhöhen, das zur

Vergleichung kommen können, den inwendigen Zwiegbogen (Schwibbogen)